プログラミングってなに?

学校でタブレットが配られて、「さぁプログラミングをやてみよう!」という人が増えてきました。

学校の先生たちも一生懸命に「プログラミングの勉強」をしています。

自己紹介

Javaプログラミングを布教す活動をしている、「たくのじ」と申します。Javaプログラミングは17年ほどやっています。

最近は、テキストRPGというアプリを作成しています。

Javaプログラミングの布教をするために奮闘中

Javaプログラミングの布教をするために奮闘中

作ってみました。↓

プログラミングの必要性

「プログラミング」と聞いて「?」が頭に浮かんだ方、正常でございます。ある意味「マニアック」な領域です。

文部科学省など、「プログラミング教育」を推進しているようですが、「プログラミング」を仕事にしていた自分としては「主旨はなに?」と疑問に思いました。

文部科学省のサイトにある次のPDFを見てみると「小学校プログラミング教育の手引(第三版)」に以下のように記述がありました。

コンピュータを理解し上手に活用していく力を身に付けることは、あらゆる活動においてコンピュータ等を活用することが求められるこ

れからの社会を生きていく子供たちにとって、将来どのような職業に就くとしても、極めて重要なこととなっています。

筆者の解釈

コンピューターは世間で仕事などいろんな場面で使われるので。。。

- PCがどんなものか、理解しましょう。

- 存在するアプリ・インターネット・ビッグデータなどの扱い方を理解しましょう。

上記のようなことを、子供たちに学習させようという意図が感じられました。

プログラミングを学んでみた感想

筆者も0からプログラミングを学習したので、学習してみた結果どう感じたのか?を記述したいと思います。

一言でいうならば、『プログラミングは、主に「設計→実装→テスト」をいろんなレベルで繰り返す行為』という認識を持っています。

具体的には、以下の通りです。

設計

- 何かしらの目的を定めて、それを実現するための方法を考える。※必要ならば調査する

- パソコンに命令し、その目的を実行させるために必要な知識を学ぶ

- 同様に、実現するための仕組みを、頭の中で組み上げる

実装

- 設計したものを実現するためのモノを作る

- 作ったモノを動かして想定通りに動いたか確認する

テスト

- 特定のシナリオを用意して、動かし問題がないことを確かめる

- 想定とはずれたような操作をしても問題が発生しないことを確かめる

つまり

上記のようなことを、実際の物を使って行うと、『お金がいくらあっても足りない』ということになってしまいますが、プログラミングであればPCがあれば事足ります。

言葉を変えるならば、計画~実行~振り返りの工程を手軽に、体験できるということです。

「何かしらのアクションを起こす」ということと一致することなので人として、社会人として学ぶ事がたくさんあります。

我々大人も、上記のような体験(仕事)を通して成長してきました。PCを使えば「会社を巻き込まなくてもある程度の規模で『プロジェクト』を立ち上げて実行すること」ができます。

プログラミングが必要なわけ

つまり、社会人としての総合力を身に着けるよい材料になるので「プログラミング教育」を義務教育化しているのであろう。というところに落ち着きました。

はじめてのプログラミング

では、どこから始めようか?と疑問が出ると思います。プログラミングにはいろんな言語がありその言語も目的によって使い分けます。

正確には、「どの言語が良いか決めます。」

今回は。「はじめて」ということと「プログラミング教育向け」という理由から『Scratch(スクラッチ)』というプログラミング言語を紹介したいと思います。

スクラッチをやってみよう

まずは、ブラウザ(Google Chrome, Edge, Safari etc ...)でこちらのURLにアクセスしてみてください。

プログラミングは身近なもの

動画でプログラミングのやり方を学ぶ事ができます。世界ではプログラミングを広めようという動きがたくさんあります。

その中の一つとしてマサチューセッツ工科大学(MIT)があります。他にもプログラミングを広めるためにスイッチ財団などが出しているラズベリーパイ, Microsftが出しているマイクロビットなどたくさんあります。

そして。非営利のプログラミングクラブ「CoderDojo」も全世界に広まっています。日本ではCoderDojo Japanがあります。※当然日本全国にCoderDojoXXXがあります。

具体的には、北海道であれば次のDojoがあります。※もしかしたら他にもあるかもしれません。

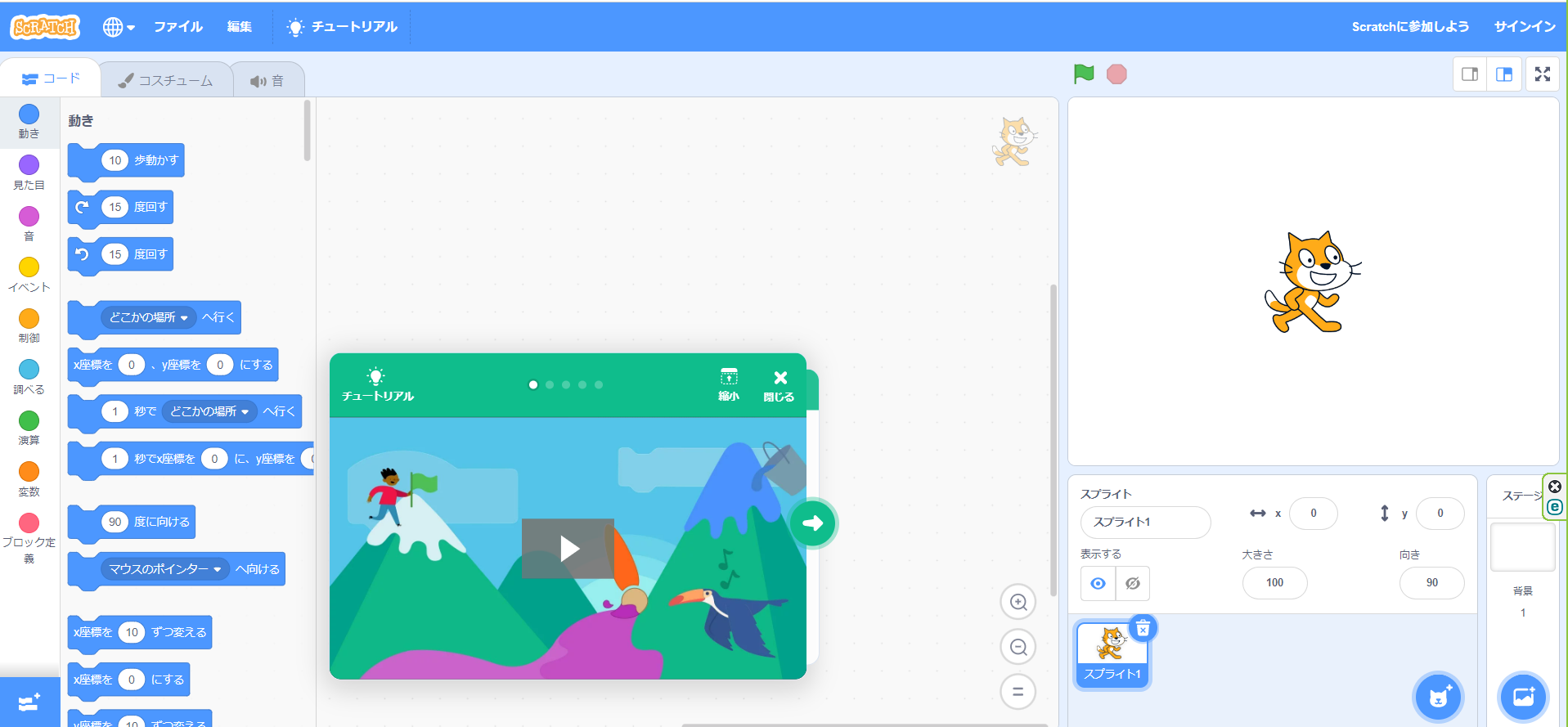

スクラッチのやり方

チュートリアルを見るのが一番ですが、ここでは簡単に(大人向けに)記述します。こちらのページにアクセスると下のような画面が見れます。

左側に「動き」「見た目」などの項目があるのでそれを選択すると、色々なコマンドが表示されます。

コマンドは「操作」ということです。

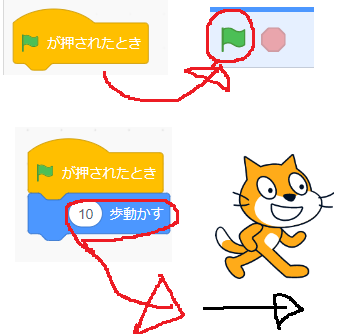

チュートリアルにあった。操作であれば、「10歩動かす」というコマンドがあるのでそれをクリックすると「ネコが10歩動きます」

まずは、やってみることが大切ですが、さわり程度に知っておくことも大切ですね。

スクラッチで作品を作る

スクラッチのページを開くと、上部に「作る」「見る」などの項目があります。

「作る」を選ぶと

下のような画面が見れて、「実際に何か作ってみよう」となります。

「見る」を選ぶと

他の人が作った、プロジェクト(作品)を見ることができます。この作品はプログラム(ブロック)を書き換えてオリジナルなものに変更することができます。

もちろん。人のやり方を真似するもよし、人のコードから学習するもよし。使い方(学び方)は自由です。

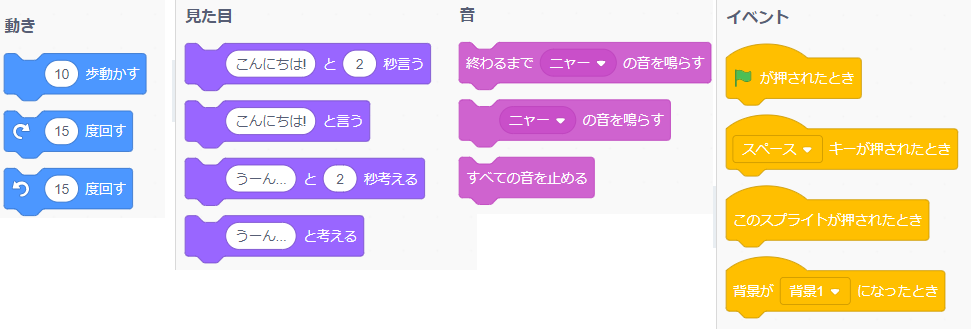

プログラミングのコツ

作るの画面で「言葉のブロック」を組み合わせてプログラムを組みます。

具体的には、下のように考えて作ります。

-

下の「ブロック」にある文言を組み合わせて作ります。

-

具体的には、次のようにブロックを組むと、猫が10歩、歩きます。

上記のように、「ネコが、XXXしたときに、○○○する」という文章を作ったのと同じように考えることができます。

これが「コツ」です。

つまり

言葉で考えて、それをプログラム(ブロック)におとし込むというところです。